プロジェクトストーリー 06 - 日栄鋼材株式会社

プロジェクトストーリー

プロジェクトストーリー

活用スキーム

取り組み目標

- GHG排出量の算定と削減

高炉材から電炉材への変更

廃棄物最終処分量削減

人事制度の再構築

サステナビリティレポートの公開

日栄鋼材株式会社は1986年より建築工事におけるスラブ用デッキプレート関連の設計・施工・販売を一貫しておこなってきた。「未来の足元を創造する礎づくり」をミッションに掲げ、環境負荷が大きいと言われる建設業界の中で、業界全体に気づきを与えるべく、業界の「川下」から脱炭素経営を推進している。脱炭素だけではなく、社会課題全体に目を向けたサステナビリティ経営への第一歩として、マテリアリティ・サポートローンを導入した思いを、菅沼伸之代表取締役社長から伺った。

企業情報

- 会社名日栄鋼材株式会社

- 代表者代表取締役社長 菅沼 伸之

- 所在地神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番1号 NKビル

- 創業1986年

- 事業内容建築工事におけるスラブ用デッキプレート関連の設計・施工・販売

-

ウェブサイト

https://nichiei-kouzai.co.jp/

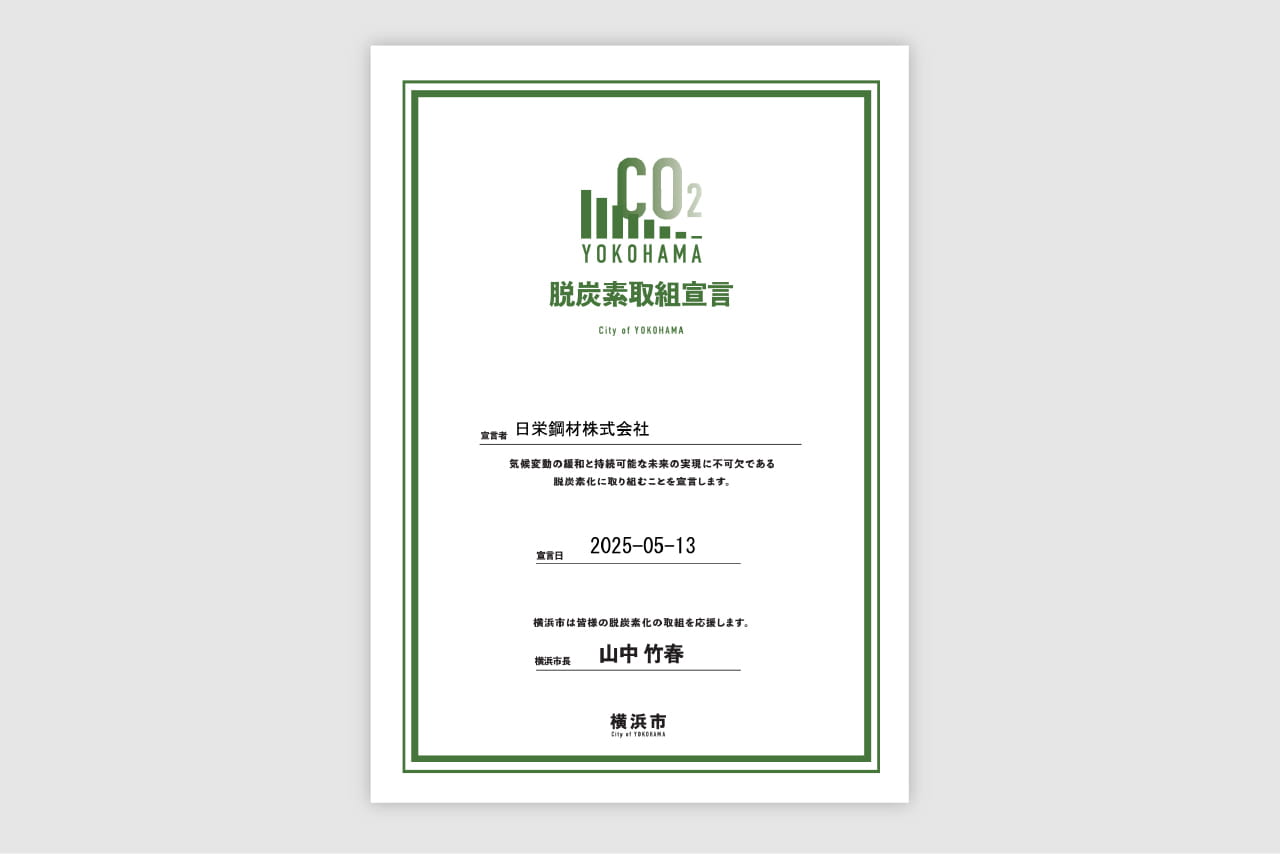

まずは社内でできることから「脱炭素取組宣言」

貴社の環境への取り組みについて教えてください。

菅沼社長

菅沼 伸之(スガヌマ ノブユキ)

日栄鋼材株式会社代表取締役社長。1963年生まれ。1985年国士館大学卒業後、製薬会社に入社。1990年、日栄鋼材株式会社へ入社。鉄鋼二次製品デッキプレートの設計・施工・販売や営業などを経験し、2010年、父から引き継ぎ、代表取締役社長に就任。2024年には心理カウンセラーの資格を取得し、社員との密なコミュニケーションを図っている。

菅沼社長

当社は製品を製造するメーカーではないため、資材の調達にあたっては、メーカーに対して積極的に提案をおこなっています。たとえば、二酸化炭素排出量の少ない素材を使用した製品の取り扱いを意識しています。鉄の製造には「高炉」と「電炉」の2つの方式がありますが、高炉は鉄鉱石を燃焼させて鉄を精製する一方、電炉は廃材を溶かして電気で再生鉄を製造します。当社では、鉄資源を再利用し製造過程でのCO2排出量を抑える電炉材を優先的に購入することで、脱炭素に貢献しています。

実は、こうした環境に配慮した製品は以前は市場にあまり存在しませんでした。「今の時代は、環境配慮型の製品が求められている。一緒に取り組んでいこう」とメーカーに提案したところ、「それなら作ってみよう」と応じてくれた企業があり、実際に製品が誕生した例もあります。

大手ゼネコンの上層部では脱炭素についての発言が増えていますが、現場レベルでは「まだそういう時代じゃない」という意識が根強いのが実情です。私たちのような存在は「川下」にあたりますが、その川下から環境に良い商品を提案していくことで、「川上」の人たちにも気づきを与えられるのではないか――そんな思いで声を上げ、ボトムアップの取り組みを進めています。

マテリアリティ・サポートローンは、サステナビリティ経営の第一歩が踏み出せる

マテリアリティ・サポートローンを活用されたきっかけは?

菅沼社長

脱炭素経営については少しずつ進めていましたが、社会課題全体に目を向けたサステナビリティ経営については何から進めていくべきかわかりませんでした。横浜銀行の担当者からサステナビリティ経営の第一歩は、マテリアリティの特定が有効であると説明を受け、まずは自社のマテリアリティ特定から始めてみようと思いました。加えて、マテリアリティ・サポートローンでは、横浜銀行グループ会社の浜銀総合研究所からコンサルティング支援が受けられるので、サステナビリティの専門人材がいない当社でもこれなら出来ると感じました。

また、特定したマテリアリティに対して目標を設定し、取り組みを進めています。例えば、温室効果ガス排出量の削減については、電気自動車やハイブリッド車の導入を進めました。さらに今後は、再生可能エネルギーを電源とする電力プランの導入も検討しています。

菅沼社長

現在このマテリアリティ・サポートローンの資金をもとに「新しい屋根」の開発を進めています。これは、光を通す小さな穴を備え、太陽の入射角によって光を遮断・反射させる仕組みを持つ屋根です。反射によって直射日光を避けつつ、通気性を確保することで、屋根の上下に大きな温度差を生み出すことができます。

この屋根の開発は3年前からスタートしており、特許申請や工場の整備にもこの資金を充てています。行政からも高い関心を寄せていただいており、「この屋根で日本から熱中症をなくしたい」という思いで取り組んでいます。

菅沼社長

建設業界は人材不足もあり、「先細りの産業」と言われがちです。私たちは建設という柱を持ちながら、異なる事業の幹を育てていきたい。現在は「熱中症対策の屋根メーカーになる」という目標を掲げて、新たな挑戦を進めています。

業界全体のサステナビリティへの意識はいかがですか?

菅沼社長

少しずつ変化してきてはいますが、業界全体としてはまだ大きな動きはありません。変革には時間がかかるでしょう。だからこそ、私たちのような小さな会社が積極的に声を上げる必要があるのです。

社内では、変化の兆しが見え始めています。特に若手社員が、自発的にサステナブルな社会の実現に向けた施策を考えるようになりました。当社だけではなく、社会全体が当事者意識を持つことが、より大きな成果につながると考えています。

「サステナビリティ経営が当たり前の時代」への先行投資

金融機関との関係や今後の展望についてお聞かせください。

菅沼社長

銀行は私たちにとって、まさにパートナーです。銀行の存在がなければ、ここまで事業を進めることはできませんでした。本当に感謝しています。

菅沼社長

横浜銀行の担当者とは、親子のような関係だと思っています。人生相談にも乗っていますから(笑)。何でも話せる関係を築くことはとても大切だと思います。腹を割って話すことで、自然とアイデアも出てくる。そうした関係性を構築する必要があると感じています。

今後、事業を先細りさせず展開を進めていくには、金融機関の提案が欠かせません。「今こういうことが注目されていますよ」「時代の流れはこうですよ」といった情報を共有できる相手として、ブレーンのような関係を築いていきたいと考えています。

サステナビリティ経営にはコストがかかりますが、私はこれを先行投資と捉えています。「サステナビリティ経営が当たり前の時代」が必ず来る。その時に慌てて対応しても、かえって時間もお金もかかる。だからこそ、今から取り組んでおくべきだと思っています。中には「サステナビリティにお金をかけるなんて無駄だ」と言う人もいますが、私は決して無駄だとは思いません。これは“未来への投資”です。

幹を増やすという話の延長で申し上げると、当社では「Kids Duo」という学童保育の運営もおこなっています。これは、女性が社会でより活躍できる環境をつくりたいという思いから始めました。子育てを少しでも支援することで、お母さんたちが社会で活躍しやすくなる。私自身、高校1年生のときに学童保育でアルバイトをしていた経験があります。夕方になるとお母さんが子どもを迎えに来る。そのときに見せる笑顔が、今でも忘れられません。

様々な幹を育てていく中でも、10年後、20年後に「御社は何の会社ですか?」と聞かれたら、やはり「デッキ屋です」と答えると思います。建物が建つ限り、必ず床が必要です。床のない建物はありません。私たちの扱うデッキは表からは見えませんが、非常に重要な役割を担っている。そして、そのことに大きな誇りを持っています。

そのうえで、サステナビリティ経営が今後ますます重要になります。企業が長期的に存続・成長していくには、環境や社会に良い影響を与える存在であることが不可欠です。今はまだ共感を得づらい部分もありますが、必ずそういう社会が到来する。カーボンニュートラルな社会の実現を目標に掲げ、当社はこれからもサステナブルな資源を重視し、SDGsや環境保全への貢献を通じて、未来の世代に豊かな生活を引き継いでいきたいと考えています。

PHOTO GALLERY

- ※

インタビュー内容は2025年6月の取材に基づいています。記事内容および所属は取材当時のものです。

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

環境への取り組みとしては、まず社内でできることから始めようと「脱炭素取組宣言」をおこない、CO2排出量の把握と削減に着手しました。自社ビルでは太陽光発電を導入し、壁には断熱材を採用することで、冷暖房にかかるエネルギーの消費を削減しています。