2023.11.08

被害急増中!インターネットバンキングを利用した詐欺にご注意

- 監修

- 株式会社MILIZE

- 作成

- 2023年11月

昨今、さまざまな手口でインターネットバンキング利用者のIDやログインパスワードなどを盗み、預金を不正に送金する事案が全国的に多発しています。

令和5年上半期における全国の被害件数は過去最多となり、被害額も約30億円にもおよびます。非常に多くの方がインターネットバンキングで不正送金被害に遭っています。

そこで、今回の記事では不正送金被害に遭わないために、不正送金の手口や対策方法について解説していきます。

※本記事はこんな方におすすめです。

・インターネットバンキングによる不正送金について知りたい方

・不正送金を防止するための方法を知りたい方

・不正送金の手口について知りたい方

インターネットバンキングを利用した不正送金とは?

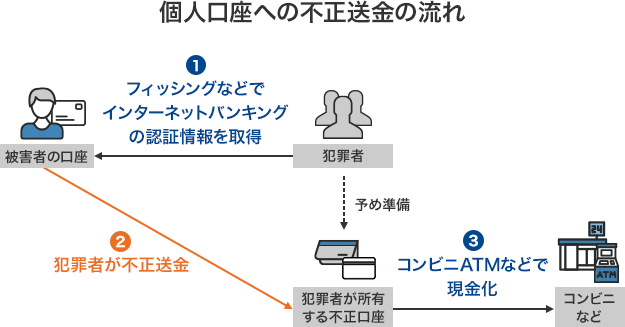

インターネットバンキングを利用した不正送金とは、インターネットバンキングのログイン時に必要な口座情報、ログインパスワードなどを知る悪意のある第三者が不正にログインして、口座残高を第三者の口座に振り込む(不正送金)行為のことです。

不正送金の代表的な4つの手口

ここからは、被害が急増している4つの手口を紹介します。

1.フィッシング詐欺

横浜銀行などの金融機関をかたり、「お客さまの口座に入金制限をかけます」や「お客さまのインターネットバンキングに第三者がアクセスしています」などの内容の偽メール・偽SMS(ショートメッセージ)を送信し、メール内に記載された偽のURLからフィッシングサイトにアクセスさせて、お客さまの個人情報(氏名、生年月日、口座番号、キャッシュカードの暗証番号、インターネットバンキングのログインパスワードなど)を盗む手口です。

2.サポート詐欺

インターネットを閲覧中に、突然、ウイルス感染したかのような嘘の画面などを表示し、画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせ、遠隔操作ソフトをダウンロード・インストールさせたり、サポートの名目で金銭を騙し取る手口です。

3.還付金詐欺

横浜銀行などの金融機関をかたり「保険料の還付がある」、「税金の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って口座番号やキャッシュカードの暗証番号などを聞き出し、本人になりすましてインターネットバンキングの利用登録をおこない、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、昨今はインターネットネットバンキングを悪用した還付金詐欺が増加してきています。

4.ネットショッピング詐欺

本物そっくりに装った偽サイトで商品を注文し、代金の支払いをしても商品が届かず、業者と連絡も取れなくなるといった詐欺の手口です。

さらに昨今では、商品を購入した偽サイトで商品が届かない旨の問い合わせをすると、「返金方法を案内する」などと案内され、インターネットバンキングでの意図しない振込操作を誘導され、さらに金銭を搾取される手口も発生しています。

ここまで不正送金の手口について解説してきました。では日頃からどのような対策をおこなっていけば良いのでしょうか?

不正送金被害にあわないための6つの対策

不正送金被害にあわないために、対策方法について解説していきます。

対策1 不審なメール・SMSは開かない

メールやSMSが届いたら、開く前に必ず送信元の情報を確認して、不審なメール・SMSは開かないようにしましょう。近年は偽メール・SMSの内容も巧妙になっており、送信元の情報を偽装することで一見すると偽メールと判断できない場合がありますので注意しましょう。

もし横浜銀行をかたる不審なメールを開いてしまった場合は、URLや添付ファイルなどはクリックせず、インターネットバンキングヘルプデスク、または近くのお取引店までお問い合わせください。

対策2 サイトのURL・ドメインを確認する

フィッシングサイトは実在する正規のウェブサイトをそのままコピーして作成されていることが多く、見た目だけで判断することは難しくなっています。

少しでもサイトに不審な点を感じたら、正規のウェブサイトのURL・ドメインを確認するとともに口座番号やキャッシュカードの暗証番号などの個人情報は絶対に入力しないよう注意しましょう。

対策3 端末をいつも最新の状態にアップデートしておく

悪意を持った人たちは、常にパソコンやスマートフォンのセキュリティホール(プログラムの不具合や設計上のミス)を狙っています。

古いバージョンのOSなどを使い続けると、それだけハッキングされる危険性や、マルウェアに感染する可能性が高くなります。

企業が提供するOSは、そのセキュリティホールを塞ぐ役割を果たしていますので、OSは常に最新の状態に保つようにしましょう。

対策4 ウイルス対策ソフトを導入する

ウイルス対策ソフトを導入することで、偽メールが自動的に迷惑メールフォルダなどに振り分けられ、悪意あるサイトへアクセスする可能性や、ウイルス感染した添付ファイルを開封するリスクを軽減できます。

また、情報セキュリティ上のリスクを抱えたソフトウェアや機能の利用を制限することができますので、不審なソフトやアプリのインストール防止にもつながります。

対策5 不審なソフトやアプリはインストールしない

不正送金被害に遭わないために、ウイルス対策ソフトをインストールすることは大切です。しかし、昨今では偽のセキュリティ警告画面を表示し、あたかもご利用のパソコンやスマートフォンがウイルスに感染したように見えることがあります。

偽のセキュリティ警告画面に記載されたサポート窓口の電話番号に電話をかけると、セキュリティソフトを装い遠隔操作ソフトなどをインストールするよう誘導されたり、有料のサポート契約をすすめられるなどし、金銭を詐取される場合があります。

少しでも疑問を感じた場合には、ご利用のセキュリティソフトやセキュリティアプリの提供元の正規のウェブサイトで問い合わせ先を確認のうえ、相談してください。

対策6 正規の問い合わせ先を把握しておく

普段から金融機関などの正規の問い合わせ先を把握しておくことも大切です。万一フィッシングサイトにアクセスしてしまった場合でも、正規の問い合わせ先に確認することで被害の拡大防止につながります。

最後に

インターネットによる不正送金詐欺は年々巧妙化してきています。また手口も多岐に渡り、今この瞬間にも新しい詐欺の手口が模索されています。今回ご紹介した手口や対策はもちろんのこと、日頃からニュースなどで最新の不正送金の手口をチェックして、被害に遭わないよう心がけましょう。

記事をシェアする